テレビのスイッチを入れ、天気予報の最終確認をします。 昨夜洗濯したソックス、パンツ、短パン、そしてヘンリーネックのTシャツは完壁に乾いています。 スッカリぬるくなったポットの湯で茶を入れ、給水です、そして茶腹も一時です。 ストレッチを行いながら、夜が明けるのを待ちます。 やがて中津川方面の空が白み、秋を代表するうろこ雲やいわし雲と呼ばれる券積雲が浮かび上がってきました。 頃合です、それでは出立しましょう!!

京方面からは下桁橋を渡り、途中3ケ所のY字路は全て右に進みます。

そこで明和八年(1771)再び十曲峠を通る以前の道筋に戻りました、その際葛籠折りの道を廃し、現在の北側に大きく曲がって穏やかに上る道に付替られました。

県道を横断して、向いの上り坂に入ります。

境内にあった松はそのまま残され、現在は路上の松と呼ばれています。

くぐった先を右折(白色矢印)して与坂旧道の上り坂に進みます、この分岐点には与坂バス停と青色歴史の道道標「↑中山道→」があります。

東海道は箱根路の強飯(こわめし)坂に勝るとも劣らない急坂です。 この急坂の途中には中北道標「←落合の石畳 2.6km/JR中津川駅 2.5km→」があります。

天明五年(1785)御嶽山の開山を目指した覚明行者がここにあった茶屋に宿泊しました、御嶽神社にはその際に残した金剛杖、湯呑、数珠等を祀っています。

そして文政五年(1822)建立の徳本名号碑「南無阿弥陀仏」があります、徳本上人がこの地に逗留し称名念仏を布教しました。

番所は明治四年(1871)に廃止されました、並びに平成十七年建立の中山道碑があります。

スグ先の中津川市旭ケ丘歩道橋でバス通りを横断します。

オーダーを入れると、まだご飯が炊けてないとのこと、カレーうどん(500円)単品に決定です!! うまい、街道ウォークはこの空腹感と満足感にも醍醐味があります!!!

京に向かう長州藩主毛利慶親(よしちか)をここで待ち受け、藩主を説得し公武合体から尊皇攘夷に藩論を変更させ、倒幕への道を突き進むターニングポイントになった所です、これを中津川会議といいます。

代々市岡長右衛門が本陣を勤め問屋を兼ねました、建坪は二百八十三坪でしたが、残念ながら遺構は残されていません。 皇女和宮は九日目の夜を市岡本陣にて過しました。

右から明治三十七年(1904)建立の馬頭観世音文字塔、文化十二年(1815)建立の奉納西國巡拝供養塔、文化三年(1806)建立の馬頭観音文字塔、南無阿弥陀佛名号碑が並んでいます。

上り坂が緩やかになると幅員の広い車道を横断します、左手に小石塚の立場跡(石柱)があります、 この地は山村甚兵衛等木曽衆の領地であった千旦林村(せんだばやし、村高五百五十ニ石)と手金野村(村高四百四十六石)との境に位置し、数軒の茶屋があり、恋し塚立場とも呼ばれました。

天平二年(737)八幡宮が勧請され、後に嵐讃岐が再建に尽力しました。

急な上り坂を進むと右手の石の祠の中に三面六臂馬頭観音像が安置されています。

大ヒノキの根方に社宮司(しゃぐうじ)の石祠が二社祀られています、社宮司は信州の諏訪が根元で土地の神の信仰であり、木の神とされています。

明治十三年(1880)明治天皇の通行に際し、坂の頂上を2m程掘り下げて、二頭立ての馬車を通しました。

甚平坂の上り詰めを右折(白色矢印)し、回り込んできた県道410号苗木恵那線に再び合流します、この分岐点には甚平坂道標「←大井宿 1.2km/中津川宿 9.2km↓」があります。

碑には「江戸日本橋より八十七里」と刻まれています、北塚は榎、南塚は松でしたが、大正の頃に取り壊されました。

喜んだ甚平は兵火で荒れた長興寺を再建し、寺地を寄進して長国寺と改めました。

この辺りの田畑は水不足で困窮していました、そこで安永元年(1772)東野の山本から阿木川の水を灌漑用水として引きました。

そして宿並には六ケ所の枡形が配されていました。 天保十四年(1843)の中山道宿村大概帳によると大井宿の宿内家数は百十軒、うち本陣一、脇本陣一、旅籠四十一軒で、宿内人口は四百六十六人(男二百四十五人 女二百二十一人)でした。

残念ながらこの松は枯れ死し、平成二十年(2008)に伐採されました、その際、年輪が確認され樹齢が約二百四十年と確認されました、現在の松は二代目です。

同好の水見役の山城守はこの井戸水を検水し「良水これに勝る水なし」と絶賛し、汲み上げた井戸水を和宮が宿泊する中津川宿まで運びました。

水戸天狗勢一行は宿口で正装した宿場役人の出迎えを受け、幹部は脇本陣に、隊士は旅籠その他に分宿しました。

旅館いち川の手前を右折(白色矢印)します、三つ目の枡形です、本町から堅町に入ります。

このため木曽川沿いの奥戸、久須見、小僧が屋敷、横樽等に川並番所があり、その取締りもこの番所が行っていました。

この橋が出来る天保年間(1830〜44)以前は阿木川の中央に石の小島を作り、そこの両側から橋を架けて川を渡っていたところから中島橋と呼ばれました。

「失礼ですが、どの様な地図で歩かれています?」、見せて頂いた地図は案の定イラストマップでした。 ハッキリいって、イラストマップでは正確に歩けません、まして曲がりくねった街道を直線に描いたイラストマップは最悪です! 一旦、分岐ポイントを見落としてしまうと迷道間違いなしです、正確な縮尺の地図であれば、微妙なカーブでも現在位置が把握でき、先の類推が可能になります!! ですからイラストマップは地図ではなく、単なる絵に過ぎません、お気を付け下さい!!!

建物脇に大きな溝が刻まれた浸水防止壁用の石柱があります、目の前の永田川は度々洪水を起こしました、そこでこの石柱の溝に板をはめて浸水を防ぎました。

奚花坊は蕉風の伝統を継ぐ美濃の俳人で天保十四年(1848)馬籠新茶屋の芭蕉句碑建立句会に招かれた時に詠んだものです。

道なりに進み田違川を西行橋で渡ります、ここには中北道標「←JR恵那駅 1.8km/中山道十三峠の道 西行の森 1.0km 西行塚 0.3km→」があります。 次いで中央自動車道を恵那高架橋でくぐり、道なりに左に進みます、西行橋からの道筋は中央自動車道の敷設により消滅した旧道の迂回路です。

西行歌碑「待たれつる 入相のかねの 音す也 あすもやあらば きかむとす覧」 芭蕉句碑「西行の わらじもかかれ 松の露」

舗装路を進むと左右に茶屋榎本屋跡、茶屋水戸屋跡の小さな標柱があります。

乱れ橋は土橋で長さ7.2m、幅2.2mでした、荷を積んだ馬(荷駄)一頭につき二文ずつを徴収する有料橋の時もありました。

この先から急な石畳の紅坂を下ります。

ここは中山道の深萱立場解説先のY字路を右(白色矢印)に進みます、この分岐点の右手には東海自然歩道道標「↑大久後/深萱立場→」があります。

そして車道の右手に中山道碑があります、是より藤と刻まれています、恵那市武並町藤と瑞浪市釜戸大久後の境です。

左折し新道坂を進みます、この分岐点には東海自然歩道道標、青色歴史の道道標「↑中山道→」があります。

碑面には太田南畝の壬戌紀行「坂を下りゆくに 左の方の石より水流れ出るを巡礼水という 常にはさのみ水も出ねど八月一日には必ず出するという むかし巡礼の者此の日此所にてなやみ伏しけるが この水を飲みて命助かりしより 今もかかることありといえり」が刻まれています。

石窟内には道中安全を祈る、三十三体の馬頭観音が安置されています、これらの観音は十三峠を往来する大湫宿の馬持ち連中と助郷に関わる近隣の村々から寄進されたものです。 石窟前の石柱には定飛脚嶋屋、京屋、甲州屋を始め奥州、越後の飛脚才領、松本や伊那の中馬(ちゅうま)連中が出資者として名を連ねています。

碑の後には八丁坂の観音碑があります、南無観世音菩薩と刻まれています。 このしゃれこ坂が十三峠最後の上り坂です、標高は約540mで十三峠の中で最も高い地点です、ここからは下りになります。

天明年間(1781〜89)に白木番所に縮小され、以降明治初年まで同心級の役人五〜六名が詰め、中津川以西八百津までの尾州藩木曽御領林の管理や木曽川流木の監視、中山道筋の白木改めなどにあたった番所跡です。

水戸天狗勢一行は大井宿を出立し、十三峠を越して大湫宿で昼食を摂りました。

部屋数十九、畳数百五十三畳、別棟六という広大な建物でした、今は半分程度の規模になっています、母屋は江戸中期の建築で国登録有形文化財です。

高札場から先はY字路になっています、右は中山道です、左はJR中央本線釜戸駅への県道65号線の下り坂です。 帰宅タイムリミットの電車にギリギリです、釜戸駅迄は4kmあります、県道の急坂は十三峠の比ではありません。 目尻(まなじり)を吊り上げ、猿(ましら)の如く、急坂を下ります。 すると新車の黒いプリウスが後から来て、ぴたっと脇で停まりました、サッーと助手席のウィンドガラスが下がると、品の良い紳士が「駅に行くんでしょ」「ハイ」「お乗りなさい、送りますヨ」有難い! 街道を歩くと、様ような人情に触れ合いますが、こんなにうれしいことはありません、感謝しても仕切れません!! お陰さまで余裕をもって釜戸駅に到着です、有難う御座いました!!!

美濃路に入ると帰路はJR中央本線ではなく、JR東海道本線がベターになります。

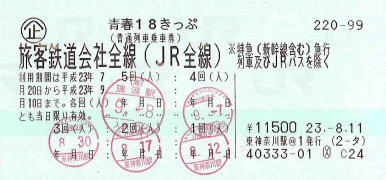

いよいよ青春18きっぷ作戦の完結です、以下が集計結果です。 ①奈良井〜福島 8,930円(往復) ②福島〜須原 9,240円(往復) ③須原〜三留野 9,560円(往復) ④三留野(南木曽駅) 4,940円(往路片道) ⑤大湫(釜戸駅) 6,810円(復路片道) 合計 39,480円 青春18きっぷ −)11,500円 ------------------------------ 27,980円(お得) 4:53釜戸駅発に乗車し、金山駅で東海道本線に乗換え、夜中の0:04東神奈川駅に到着です、7時間47分の長旅です。 例のモノは瑞浪駅の乗換え時に入手しました、黒のプリウスに感謝を込めて乾杯!

|